作者:姚蜀平,于2014年4月为长篇小说《他从东方来》出版而作

【编者注:姚蜀平生于抗战期间,其父黄埔五期,母亲舅公乃黄兴。受父兄影响,自幼好读文学名著;高中在人大附中,受数理老师影响,志向转至数理。高中毕业考取刚刚成立的中国科学技术大学核物理系;立志以后当科学家,同时写科学家。1978年,在立志要写科学家20年后,写了电影剧本《李四光》,次年北影将其搬上银幕。2009年,在立志要把文革真相留给后人40年后,《似水流年》,这部全方位描写文化大革命的长篇小说在广州花城出版社出版;次年,繁体字完整版在香港明镜出版社出版,改名为《悲情大地》。近年还陆续发表了中篇小说《魂归故里》、《枫叶参天》;短篇小说《天才之死》、《沉默的路》,散文《儿女祭》、《哈利与快利》等。在2014年4月5日于哈佛燕京图书馆举行的春季中国文学演讲会和书展中,姚蜀平向听众们讲解了新著《他从东方来》的创作过程。这部长篇小说在一战百年之际,为70万华工对祖国的贡献和他们付出的牺牲树立了一座丰碑。】

上图:在2014哈佛春季中国文学演讲会,张凤(右)主持姚蜀平(中)和张曼(左)的演讲(李强 摄)。

前言

第一次世界大战爆发于百年前的1914年7月28日,今年正值一百週年。这场人类首次大规模相互残杀格斗的大战,持续了四年三个月十五天,席卷了三十多个国家、十五亿人口,军民死伤病失踪高达五千五百万人。一百年过去了,今天的世界没有变得更加和平与和谐,局部战争和冲突从未间断。纪念一战百年应是当今人们值得认真做的一件事。

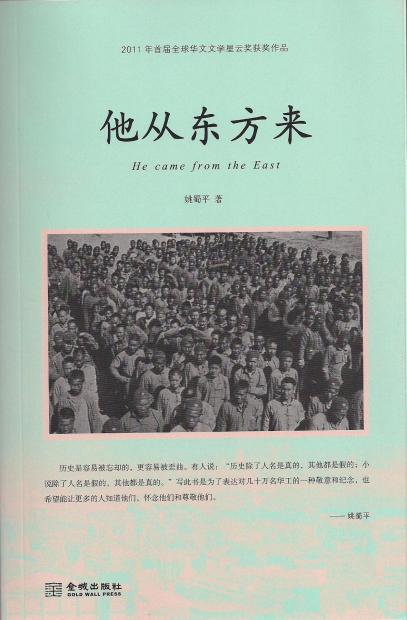

三十四年前,一个偶然机遇,我获知中国在一战期间曾有七十万华工奔赴东西战线。此后三十年来,我一直关注这个群体和收集相关资料,最终写出来一部以一战华工为题材的长篇小说《他从东方来》。原稿为应征2011年第一届全球华文文学星云奖而作,作品获得该年历史小说类佳作奖,但并未出版。近两年我作了大量的补充修改,终于在一战百年前夕的2014年3月,由北京的金城出版社出版了。为此我颇感欣慰;也对金城出版社心怀感激。在此我将写此书的历程及所思所想概述如下,愿与读者分享;也盼望更多同胞能够通过阅读此书,知晓那些用苦力、血肉和孤寂的魂灵,换来了国家的一点振兴和进步,而自己却几乎被国人和世人遗忘了的华工群体;并对他们表达后人的怀念与敬意。

历史巧遇与我对一战华工的关注

早在1980年,中国刚刚开启对外开放的大门,我在北京友谊宾馆偶遇一位英籍华人。她说起不久前和友人到法国巴黎旅游,在一个偏僻的小街上,看到一家中餐馆;今天法国有八千家中餐馆,但是在上个世纪七十年代,中餐馆在法国并不多见。那位垂垂老矣的餐馆老板看见来了一群中国人,非常高兴,亲手给他们做了面条。当这些人津津有味地吃面时,餐馆老板颤悠悠地问他们:“你们是从中国来的?中国,现在是,是哪个皇帝啊——”这些人放下了碗,他们问老人什么时候来的法国;老人回答: “一次大战,当华工来的,再也没有回去过……”这些人吃不下面了,全都流泪了。我后来跟许多人提起此事,每说到这里,自己就觉得喉头哽咽。多少年来,一个老人的形象总在我脑海中浮现:一次大战时,他到欧洲来当苦力,五十多年了,从没有再踏过国门,没有回过家。如今孤独年迈的他,还在那里遥望着東方,想着中國现在是谁当皇帝。自此,我开始关注一战华工——这个极少为社会注意的群体。

那时我刚从物理学专业转向物理学史,同时涉足中国留学运动史、现代化等问题。1980年我买了刚出版的三册一套《赴法勤工俭学运动史料》,其中第一册第二卷有一节“战时华工与赴法勤工俭学”,总共47页;那是我最早获得有关一战华工的知识。同时我在邹韬奋的那套《韬奋文集》中,看到一篇”在法的青田人“。该文是邹韬奋民国二十二年九月二十九日写于巴黎。那篇文章述说了一个让我震惊的故事:浙江青田人曾经靠着双足,从中国,横穿西伯利亚,最后走到欧洲,走到法国,去贩卖他们的手雕石刻。这个景象和巴黎中餐馆老板问“现在是哪个当皇帝”搅在一起,在我脑海里盘旋了三十年。

1982至1984年,我作为访问学者来到美国哈佛大学科学史系。在哈佛大学图书馆,我有机会查阅了更多的数据,我知道巴黎北部约一百五十公里的地方,有一个在诺埃尔的华工墓园,那里静卧着849个华工。有文章提及他们这些人——去国三万里,时间七十年;那时在巴黎硕果仅存的华工已不超过20人了。我同时查阅了青田县志以及书籍杂志上的相关文章。1984年8月我回到中国,当年11月我借去厦门开会之机,绕道去了青田县,拜访了到过欧洲的青田人和他们的后代。我听到的故事比我从书报中看到的更为精彩和动人。至此,我把这两个事件在心中默默地交织在一起;早在九十年代初我就写过一个电影剧本,名字就是《他从东方来》。该剧本仅有四万字,内容单薄需加工,我一直盼望有机会能够修改完善。没想到二十年后,我等到了一个机会—— 2011年4月,台湾文友黃海先生传递了第一届全球华文文学星云奖征文的信息與我;看到征文含历史小说類,立即点燃我心头酝酿了三十年之久的题材。我把这个存在心底多年的故事,和那个不该遗忘却几乎被忘却的群体和历史,用长篇小说形式奉献了出来,它就是《他从东方来》原始稿。由于征文字数和时限的要求,我的征文稿远没有达到我的期望;没有道尽我的构想和心意。不过承蒙评审委员们的厚爱,我獲得了佳作奖(该年历史小说唯一获奖作品)。

随后两年中,我把这个稿子做了大量修改和补充,内容已由一战扩大到二战和西班牙内战;字数也由13萬字增加到24万字。这个再创作的簡體字版终于在今年3月由金城出版社出版。在修改过程中,我参阅了大量中英文的书籍报刊和文献资料,其中包括十多本英文一战大型照片图册。让人心寒的是,在数万张一战照片中,我仅仅找到一张关于华工的,还是一张巴黎北部华工墓园的照片。我们自己都不去关心这个群体,又如何要求外国人关注他们呢!而我看到的国人比较早期研究一战华工的,也是大戰後几十年才出现的。包括1977年台湾出版的陈三井《近代外交史论集》;1979年清华大学党史教研室编辑《赴法勤工俭学运动史料》;1980-1985年陈翰笙主编的《华工出国史料汇编》;1988年陈永昌书写的《旅俄华工与十月革命》;直到一战70周年、80周年和90周年之际,1998年和2008年法国出现过关于华工的纪录片。国内到二十世纪末和二十一世纪初,才有人开始关注这段历史。2008年在威海卫、2010年在比利时都召开过关于一战华工的国际讨论会。张建国编辑的几部相关一战华工的书,都是在2008-2009年出版。也就是说,国人,包括一战华工主要来源地山东省,也是到九十年后才开始关注到这个群体。

更加让人感到遗憾和尴尬的是,自此2011 年,国人把11月11日定为“光棍节”(适年正值11-11-11);这两年又加上了“购物节”。不要忘了1918年11月11日是德国签订停战之日,战后各国都把这一天定为“停战纪念日”;美国把这一天定为“退伍军人节”,年年纪念那些在大战中阵亡的将士。唯有我们国家完全忘记了这一天还有另一层意义,忘记了我们曾经有过七十万华工在一战中卖苦力、不仅流汗流血,还有三万人牺牲或失踪;国人百年后却在这一天到处相亲,疯狂购物。也许我们不该责怪那些相亲和购物的人们,相信他们大概根本不知道这段历史。

提起一战华工,还是有不少人知道的,不过他们多数只知道西线华工,即英法两国招募的十四万华工(实际更多);很少有人知道和探讨东线华工,可是实际上,他们三倍于西线华工,那是俄国人招募的,前后大约有四、五十万中国人,走进那个冰天雪地的国家为他们卖苦力。人们都知道横贯美国和加拿大的铁路是华工修筑的,可是又有多少人知道,西伯利亚大铁路也是华工修筑的。我把一战东线和西线华工,用两个孪生兄弟天青和天亮作为主人公,写出了那个时代中国贫穷的农民,为了一份工钱,一份安家费,远赴正在酣战的欧洲战场,历尽艰苦却凄凉结局的故事。历史是容易被忘却的,更容易被歪曲。想想这些年,有多少人写留法勤工俭学,他们只有一千七百人;又有几人在写一战华工,可是他们是七十万人。难怪有人说“历史除了人名是真的,其它都是假的;小说除了人名是假的,其它都是真的。”也许我们应该尽力去做一些并不时髦但仍然有意义的事。

一次大战和赴欧华工

第一次世界大战1914年7月在欧洲爆发。尽管欧洲距我们很遥远,可是这场战争牵扯到世界各国的利益,中国不可能置之度外。大战爆发时,中国正处于民国初的混乱时期,无论是初始袁世凯当政,还是后来各路军阀轮换执政的北洋政府(1916至1927年13年间,总共轮换了38届内阁,最短的只执政了6天),都是社会动乱、政局不稳定的非常时期。对于中国是否参战,曾在朝野议论纷纷。尽管他们看到了这是中国登上世界舞台的绝好机会,可是日本从中作梗,帝国主义各怀鬼胎,中国想要参战都不能自决;经过数年力争,直到1917年才正式对德宣战。中国人抱着强烈愿望,盼望战后能在世界上获得一席平等地位,扭转长期受欺侮的弱国地位,开创中华民族国际化的新纪元。

鉴于中国无力、无钱、无船出兵作战,又想跻身到这场世纪大搏斗中去,最后决定“以工代兵”方式投入协约国一方。从1916年起始,陆续向西线战场输送了14万华工;实际人数估计在20万左右。而俄国方面更是公募和私募并行,东线战场估计华工总计达45万至50万;陆征祥外交总长1919年在巴黎和会宣称中国派出“70.5万华工”。这么多的华工万里远行去支援一场世界性的战争,对中国来说是首创,世界历史上也少見。这支华工队伍被西方称之为“中国劳工旅”;也有国人称其为“民夫团”。

一次大战是近距离壕堑战,极其残酷,伤亡惨重。中国派去的劳工,顶替了法国工厂工人的位置,让他们的青壮年可以上前线;而更多的华工,是实实在在地当苦力,有的甚至违背了初始合同规定,直接被送上前线;1917年中国参战后,送华工直接上前线就更加无障碍了。许多华工担当了挖战壕,修复被毁坏的铁路桥梁,码头、火车站装卸物资,运送军火到前线,以及排雷、掩埋死亡士兵的尸体等,都是危险又吃力的苦活。这些华工当初大多是为了糊口养家而自愿远赴欧洲(其中也不乏许多是被拐骗或诱惑而来),他们根本不知欧洲在哪里,对战争毫无概念,更无经验;在前方和后方,吃尽了苦头,受够了惊吓,还摆脱不了思乡情怀。他们中有3万人最终留尸他乡,或是被炸身亡,或是病逝和失踪;也有部分是由于英军的非人待遇而遭不测。除了11万人回国,最后有记录的是3千人留在了法国。实际数字应该超出此数,那些失踪的华工,有的是死去而无记录的,但也有部分会隐姓埋名地留下来。他们中少数与法国女人结婚成家,成为最早法籍华人;多数人终身未婚,孤独地生活在那里,如同本文开头提及的那位巴黎中餐馆老板一样。可是他们始终不忘遥远的故乡和祖国,可惜从没有国人给他们送过一点温暖与关怀。

俄国华工更具传奇色彩。因缘十月革命恰恰爆发在一战期间,因此赴俄的华工比西线华工除了当苦力,还多了一个经历——当士兵,即红军战士。1917年11月俄国革命爆发后,苏维埃掌握政权,旧制度下的许多矿场主,林场老板,甚至铁路主管都属革命对象,他们恐惧革命,卷款逃跑,于是华工变成了一群没娘的孩子。他们在此异国他乡走投无路,最后很多人都加入了红军,成了苏维埃最早的战斗队伍中的一员。列宁卫队的300名卫士中,就有70个中国华工;托洛茨基和布哈林的卫兵也有华人。我们熟悉的著名红军将领夏伯阳和伏龙之的队伍里,也有华工的专门队列。可以说从西伯利亚大森林到库班草原,都有一队队的由华工组成的红军队伍,他们叫义勇军、中国连、赤卫队等等。

在俄华工之所以会在苏维埃最艰苦的时候,选择加入红军,是因为当时的老板卷款跑了,衣食无着了,在异国他乡的这群华工手上没钱,不懂俄语,回家不认路,找工不识人,真是上天无路,入地无门。而当时中国北洋政府拒绝承认苏維埃新政权,中国领馆干脆关门大吉,弃这些海外苦力不顾。华工大多数是贫苦农民,他们并不知道什么是共产主义,也不懂得革命大道理,他们只知道求生、活命。如果参加红军能够把他们从被抛弃的绝境中解救出来,他们怎么会不参加呢?这就是最普通的逻辑:“天底下只要有穷人,革命就有它的魅力”。当西方资本主义国家联合起来对付新生的苏维埃政权时,发现与其交手的红军中有不少华人面孔——他们正是昨天的劳工。昔日的同盟者竟然拿起武器站在自己的对立面,引起西方国家的极度惊异和愤懑,他們除了向中國政府提出抗議,還对这些由华工转变成的红军注入了加倍的仇恨和报复。究竟有多少赴俄华工倒在俄国大森林及矿场里,或是倒在内战的烽火和白军的军刀下,没有人知道。少数人做过研究,但是在没有记录、没有档案的情况下,连赴俄华工的总数都不清楚,怎么可能搞清楚死亡人数呢!它至今是个谜。不像赴法华工,毕竟当时英募和法募都有正规手续,每個華工都有編號,給出的14万数字尽管不全,但起码有一个可參考的基数;而赴俄华工有太多不确定因素,从20万到50万都有各自说法。如果我们听到一位来自黑海的沙俄少将所说:“仅在西南俄劳农军(工农红军)中,就有20万华兵”;那么有学者称在俄华工有近50万人的数字并不为过。

一战华工的功绩与历史地位的巨大反差

今天我们要问的是这些一战华工在外国都做了什么,他们的待遇怎样,他们的感受又如何,以及他们回国时,可有任何欢迎和接待,可有任何安顿和优待,他们以后又是怎样地生活。而数万未归的华工,死去的可有个名单和安葬?活着的其后又漂泊何方?

可惜的是这许许多多的问题并没有明确的答案。在那个时代,贫苦农民代表国家出去做工,连自己国人都未必知晓,更不会引起多少社会反映。尽管1918年11月11日一次大战结束时,中国举国欢庆,政府还在太和殿放礼炮、举行盛大中外军队阅兵式;可是当时又有多少人想过,我们凭什么能列入战胜国之列?中国究竟是怎么参战的,中国对一战的贡献又是什么?看看当时中国报纸上登载的一些名人的庆幸:“我们没有向欧洲战场前线派去一兵一卒,还能有今天!”就连李大钊讥讽段祺瑞时也用這種腔调:“参照年余未出一兵的将军,也去阅兵,威风凛凛的耀武。”唯有少数学者提及过华工,比如:

康有为给陆征祥的信中提及:“吾国参战之功,为工人最大”。

鲁迅也写到:“儒者们引以为劳绩点,倒是大抵目不识丁的华工”。

蔡元培在庆祝大战结束的演讲中提及:“我们要认识劳工的价值,劳工万岁!”

而列强们更是应该清楚的——华工是他们召募的,每天是他们派工的;可是到了战后,他们却睁眼说瞎话。英国雇佣华工最多(九万六千人),可是在巴黎和会上,英国代表说:“中国为一战没花一先令,没死一个人。”十几万华工在法国国土上渡过了几年,他们自己就召募了三万七千人,可是法国外长却说:“中国只不过是个地理名词。”一向和中国作对的日本,更是在巴黎和会上广为散布:“中国未出一兵,宣而不战;应不下请帖,不为设座。”后来果真把中国定在最差的只设两席的三类国家,和那些只和德国绝交而未做任何贡献的国家并列。我们的七十万华工就这样被埋没和否定了。

由于战后重建同样需要劳力,这些华工是迟至1919至1922年陆续回国的。当十一万华工回到中国时,庆祝大战结束时的热烈气氛没有了;人们的热情早已烟消云散。因为战后的1919年巴黎和会上,中国受到了不公正的对待,人们的注意力已经转移到其它方面去了。那个时期,中国出现了一系列从政治、军事到文化和社会上的令人眼花缭乱的变化;这些华工的归来,实在没有引起人们的注意。他们没有受到欢迎,没有给他们应该有的安置或优待,没有让他们把他们在欧洲几年学到的和体会到的独特经验总结起来,甚至连一本像样的一战华工赴欧历史书都没有;这是一群被使用过、利用过的贫民,他们在欧洲时,就被看作是一群贱民奴工;回国后,仍然被国家抛到脑后。

在此我们不妨比较一下另外两个人。

一个是当时的外交总长,也是巴黎和会中国代表团团长陆征祥。由于日本从中作梗,中国代表团在巴黎和会受尽了非礼和屈辱,从只给两个席位到德国欲图把山东半岛租界转让给日本。列强不顾中国人民的强烈抗议,并一再拒绝中国代表团的正当要求,激怒了当时在巴黎的成千上万名华工和其它留学生。他们前往和谈代表团驻地,用农民最原始的方法,写“生死状”来威胁代表团陆团长,声言倘若陆大人前去签字,答应日本要求,他们将一命抵一命。还有的华工把他的座驾轮胎刺破,这些做法都是为了阻止他无法前往和谈会场签字。后代许多历史篇章提及中国最终没有签字,表现出中国独立精神,有的归功于“五四运动”,有的归功于北洋政府拒绝签字,有的归功于和谈代表的个人政治素质等等;唯独鲜有提及华工在其中的贡献。但是历史有它的偶然性,五四运动是烧了曹家楼,打了章宗祥,可是陆大人却是远在万里之遥,皮肉無損。那个运动确实起到了许许多多重大的了不起的作用;而近在咫尺的华工作用,同样不可忽视。北洋政府当时频换首脑,就连对德宣战这般大事,虽然早已宣扬出去,可是因议会频频更迭,直到大战停战前六天才匆匆正式通过决议,避免了历史笑话。当然这件事隐瞒得很好,国内外知之者甚少。在和会中对合约签字这等重大决策,政府內同样是谁也不敢拿主意;而和会代表团内部也是主签派、主拒派,各有说词,莫衷一是,久久争执不下。和会拖延了数月,当签字之日,鉴于和谈代表许多都是中国驻欧各国使官,他们早已陆续回到自己所驻国去了;而可气又可悲的是,北洋政府最后耍赖,致电陆总长:“令其审度情形自酌办理”。因此陆大人必須独自赴和会参加签约仪式,他也必须自己做最后决定。在那个时刻,一向奉公守法的陆总长在合约上签字也是完全可能的。如果不是这些华工的贸然行为,还包括一位编号是“97237”、名叫毕粹德的华工,在签字那日清晨,送给陆征祥一个装着一把手枪的信封:附信上写到:“苟签字承偌日本之要求,请即用此枪自裁。”真实的历史是,在簽約那天,陆征祥最终根本没有走出圣鲁克医院,他没有去成巴黎和会所在地凡尔赛宫,当然也就没有参加签字仪式。中国代表的座位席是空缺的!让所有与会人感到惊讶:“中国人竟然也敢抗命!”这是多少年来未曾见到过的一幕。可是又有多少人知道其中阻扰陆大人前往签字的真相呢?第二年,陆征祥回到中国,从上海经南京,到北京,一路无论是码头还是火车站,都是人头躜动,他们打着大幅标语 “热烈欢迎不签字代表!”谁人知晓阻扰陆外长前往签字的是群华工呢?又有谁人去欢迎过他们的归国呢?

第二个人是晏阳初。大家知道晏阳初是著名的平民教育家。 1918年他从耶鲁大学毕业后即到法国为华工服务。当他跨越大西洋时,是抱着“帮助和教育华工”的目的;后来他到了巴黎,和那里的华工一起生活,发现华工中原来大有聪明才智的能人,只是他们没有机会受教育。从此以后,他把平民教育作为自己终身奋斗目标,正如他自己所说:“我的未来早在法国为华工服务时就已经决定了。”后来晏阳初终身按照他的既定目标奋斗,并享誉全球。1943年,他和爱因斯坦等十人,一起被美国“哥白尼逝世400周年全美纪念委员会”评为“现代世界最具革命性贡献的伟人”。美国政府授他“终止饥饿终身成就奖”,国际上公认他是“世界平民教育之父”。可是当晏阳初这朵被捧起的红花光艳四射时,又有多少人会记起扶起他的那丛绿叶——赴法一战华工呢?

一战华工的意义与被忽视的历史悲剧

一战华工的意义不仅是帮助协约国取得胜利,对中国来说,它是中国自鸦片战争后,第一次以战胜国姿态出现在国际舞台。可是我们又必须承认,一战华工史更像法国滨海大学马骊教授所说“是一个历史悲剧”;而且应该说是多重悲剧。大战后中国并没有由弱变强,没有在外交上和诸国平等。中国被愚弄和欺骗了;而几十万华工,更是一群被命运摆布和欺骗的弱者。他们在欧洲卖苦力时,就备受虐待和歧视;回国也没有受到应有的欢迎和安顿,他们的经历更没有被重视和发扬。相比像晏阳初这样后来被授予“世界伟人”称号的人,相比巴黎和谈代表团团长陆征祥回国时,人们打着“热烈欢迎不签字代表”的横幅在沿途火车站热烈欢迎;又有几人知道会想起十一万,归国华工,会承认他们的作用呢!而苏俄华工的下落和处境就更加无人知晓和无人过问了。

首先,几十万人赴欧参加战事,支援协约国对抗凶恶蛮横的德国及其盟国,本身就打破了几千年历史上的陈旧印象——东方人有过西侵劣史,而这次行动表明中国人完全可以和他國人合作,可以融合到文明世界里,与正义方共同对抗邪恶势力,共同创造人类的新世纪。事实上,在这个过程中,中法关系也在无形中得以改善;

其次,北洋政府执政以来,内外交困,政权频繁更迭,忙于彼此交战,抢夺地盘,扩大势力。期间北洋政府做对的少数几件值得后世称颂的事业,就包括对德宣战。他们采取“以工代兵”策略,投入几十万华工到一次大战,为战后中国重回国际舞台奠定了基础。也为北洋政府留下了一点好名声;

其三,中国自从19世纪70年代,清廷政府派遣120名幼童留美,开创了官派留学先河;其后一批又一批远赴国外求学的人流不曾间断。中国知识精英中的某些人,如李石曾等,在19和20世纪相交之极,意识到中国在派遣留学生出洋求学的同时,也应该试行华工出洋政策。他们指出如果有大批华工出洋,这些人会开阔眼界,增长见识,改善恶习;他日归国后,这些散布在民间的见过世面的留洋之华工,定会对中国的复兴和繁荣起到有别于留学生的另一种作用。李石曾于1912年就在巴黎成立了“留法俭学会”,1915年成立了“勤工俭学会”,1916年成立了“华法教育会”,而到了此时,一战正酣,法国决定从中国召募华工前来法国,由此就将李石曾等人的多年愿望变成了可能实现的现实。最早一批华工就是由这些学者们,通过“华法教育会”在巴黎和法国政府直接打交道,不辞辛苦地从南方召募了五千人来法。而其后十多万华工来到法国的事实,又演变为后来留法勤工俭学的榜样和楷模。1919年,还是这李石曾等人,成立了“留法勤工俭学会”,而周恩来、邓小平等都是这些后来之人。周恩来也承认过:“一战华工来法系‘勤工俭学’之前奏”。当初在法国的共产主义青年小组的成员,竟然多过国内相应组织的人数,这个随着华工赴欧洪流接踵而至的留法勤工俭学运动,给中国带来了天翻地覆的变化;而它的源头之一,仍然是一战华工;

其四,在法华工对巴黎和会的关注和行动,波及到远在万里之遥的中国。五四运动起始于反对德国将山东租界转让给日本。最早喊出“不许日本占领山东”的还是这群在法华工。五四运动的意义就不必多说了,只是没有多少人会从源头来看待这个历史事件,当然也就不会给这些当时身在现场的华工喝彩;

其五,归国的华工曾经组织过“归国华工工会”,那应该是中国最早的现代工会组织。他们提出的“不赌、不嫖、不酗酒、不抽鸦片”,都是经过西方文化洗礼及大战锤炼的难能可贵的精神升华。而散布在广阔农村的归国华工所做的点点滴滴社会实验和改造;根本没有人去关注、支持、总结和宣传;

其六,那群留下的华工成了最早的法籍华人;1917年冬两千名青田青年应征华工,战后他们中的半数留在了法国。今天在法国的华人多如过江之鲫,仅巴黎就有八千家中餐馆。可是不要忘记,最早落脚生根在法国的华人,就是留在那里有名有姓的三千华工和若干沒有留名史冊者。而在俄国的华工,同样有许多没有回去,他们和历年来俄而未归的华人组成了庞大的俄籍华人群体,他们多数居住在远东地区。这个群体遭到了比他们在西线的华工兄弟更悲惨的命运。他们中的一些著名军事首领,不是名留史册,而是淹没在苏维埃清洗的血泊里。许多文章都提及一位勇敢的中国华工包其三,他是一支四百多人的华人支队队长。亲手从基洛夫手中接过军棋,他率领的华工支队,和白军战斗中屡屡获胜,让敌人闻风丧胆。可是这位大名鼎鼎的中国支队首领却在1923年以后不见了,半个多世纪无人知晓他的下落和结局;直到苏俄解体后才获知,他在1925年被苏维埃安全机构逮捕,冠以反革命恐怖活动罪名,很快被枪决了。像包其三这样的华人军事领袖大有人在,据悉他们死在秘密警察手中的比死在战场上的还要多。而在随后的大清洗恐怖的1937-1938年间,苏联视日本为可能开战的敌国,因此担忧远东的华人会和日本合作充当间谍,大量把他们驱逐出境或是逮捕处决他们。抗战爆发后,特别是在武汉失守以后,斯大林判断中国将亡,更是肆无忌惮地大规模逮捕华人,并把它们流放到北极圈去劳改,让他们在无人區自生自灭;甚至派去学习的中国共产党人也未免于难。这是为何2012年,莫斯科悼念被斯大林政治迫害的受难者时,其中一个纪念碑就是在俄中边境的城市揭幕。

我们说了许多华工赴欧参战的重要意义,可是这些创造了许多辉煌历史业绩的华工本身是否受到了应有的回报呢?死去的华工是否受到应有的补偿呢,可以说完全没有。尽管我们发现那个遥远的残酷战争,竟然是诱发中国二十年代初一系列重大事件的根源,而它的导火索都离不开一战华工。可是历史是无情的,史学家也是势利的,没有人为他们写史或立传,更没有人为他们立个纪念碑或是铜像;他们被淹没在历史的尘埃里。

我在撰写《他从东方来》过程中,知道1925年,旅法华工总会呈文法国政府,要求为一战华工建墓地,修纪念碑,遭到拒绝。1935年,最早召募赴法华工的惠民公司经理梁汝成,向国民党政府建议修筑一战华工纪念塔,外交部称其“无甚意义”而否决。真正第一部涉及一战华工的著作还是法国人Wou发表于1938年的《华工与大战》,其中揭示了许多不为人知的华工当年在法的悲惨遭遇。而台湾陈三井先生也是中国人最早研究这段历史的史学家之一,那也是七十年代的事了。今天我们必须承认的是,华工赴欧参战远没有达到当初无论是政府还是民间精英人士的期盼;中国并没有因华工参战而一下子就跻身到世界各国之中。中国在巴黎和会上被一再耍弄、被欺负、被蔑视,尽管和谈代表们据理力争,可是中国远没有由此时此刻而变强,而立威;倒是由此促进了民众觉醒和随之共产主义之风吹进了中国大地。不经意间的收获令人顾不上审视事物的真相——这件事本身又是一场深切的悲剧。今天我们必须回过头来客观地审视这个历史事件,也许只有这样才能还原历史真相,给那些逝去的人一个交代。

提及一战华工,仍然有人觉得一次大战似乎跟我们关系不大。不过如果客观地纵向和横向剖割历史画面,我们已经看到了,关系很大!历史学家没有给这个庞大的群体应有的历史定位,文学家们当然也就不会想到怎样用文学来表述这段历史。可是它的可歌可泣却是任何文学形式都不足以表现的。2008年诺贝尔文学奖得主法国文学家勒克莱齐奥说过:“我们的创作就是记忆之树,第一是记忆要有根;第二不仅仅是根,还要生长,生长了新的东西,在记忆的根上,从创作上寻找新的不同,这就是创作。”

对一战华工这段被遗忘的历史,当我们想用文学来再现的时候,也必须要真切地表达那段被遗忘、被忽视的事实;我们可能做的,也许就是必须承认这是一个国家和民族的悲剧,这才是对历史真正的尊重,也是善待死者。赴法华工中的三分之一是从山东威海卫出发,在他们出征前,共同唱着一首“华工出洋歌”,其中最后几句歌词是:“欧美文明国是我友谊,最应该发兵来救济。无奈何,文武官吏,爱国心不足,眼多近视贪私利,无人顾公义。我工人,冒险而至,一为众友邦,二为自己,中华人最爱好名誉。”这些淳朴的华工,自己还没有解决温饱,就想着要去解救全世界;自己还不自由,就为他人自由而战,为中国人的名誉而战,为中国地位而战。这是何等可歌可泣的精神。这和他们后来在欧洲的种种遭遇,以及回国后的不公正待遇,以及被历史久久遗忘的事实,又有着多么巨大的反差;这难道不是悲剧吗?

然而我们也绝然不会忽略那些隐藏在历史悲剧背后,不经意的一战华工对历史的推动作用,也许那才是几十万华工奔赴一战战场的最终历史意义所在!所以人们会说,历史总是在不为人们注意的角落,留下最为惊人的一瞥!

在此一战百年之际,我为终于实现了我三十四年的梦想——写一部一战华工长篇小说——而感欣慰;此时用托尔斯泰说过的一句话来表达我的心情更为贴切,它也是我在2011年接受第一届全球华文文学星云奖发表“得奖感言”时的结束语:“人一生的幸福,是能为人类写一部书。”

注:1)此书写作时,参考过若干书籍及文章,均列于书后的“参考书目”一栏中;

2)金城出版社出版的《他从东方来》已在各书店出售,并可在网上邮购;

3)2011年首届全球华文文学星云奖颁奖典礼视频:http://www.youtube.com/