作者:郑达,萨福克大学英语教授,于2012年

从庐山的西侧山坡,极目远眺,但见群山连绵,气势磅礴,千峰万壑,郁郁葱葱。东林寺和千佛塔隐隐约约,掩于其中。远山外,长江蜿蜒,浩荡奔腾,九江坐落其间。

山坡上的庐山华裔陵园,据说是块风水宝地。在陵园内,蒋笈和蒋彝兄弟俩的墓碑并排而立,左侧还竖着一块镌刻蒋彝墓志的石碑。

蒋彝于1903年5月19日出生,比夫人曾芸晚26天;他于1977年10月17日去世,比曾芸晚22天。他们俩是表亲,尚未出生时,双方的家长就定下婚约。1933年,蒋彝只身离开中国,在英国生活了22年,然后移居美国,又生活了22年。1975年,他首次回祖国访问。1977年,再度访华时,不幸病逝北京。他飘零海外40多年,在生命行程的最后阶段返回家乡,仿佛勾画了一个完美的圆圈,归回到了起点。这些巧合实在是神秘奇特之极,令人惊愕。确实,连蒋彝本人都曾经感叹:“生命真是一段谜。”

我与蒋彝的相识纯属巧合。1986年末,我在波士顿大学的研究生院读书。一天,去拜访一位美国朋友。刚进她家门,一下就注意到客厅咖啡桌上那本装帧别致的精装书,封面中间,印着一幅描绘波士顿市中心公园街的风景彩画,上方是手写的英文书名和作者姓名,线条十分流畅。令我惊奇不已的是右方竖写的红色中文书名《波士顿画记》,下面作者署名“蒋彝”。当我的目光触及作者姓名的一瞬间,犹如与旧友陌路重逢,惊喜交加。

几年前,书法同好白谦慎从海外朋友那里获得一册蒋彝撰写的英文原版《中国书法》,兴奋地向我极力推荐。那书的封面装帧十分独特,书中附有大量的插图与绘画,图文并茂,别具一格。譬如,在介绍书法结构编排中生动平衡的理论时,蒋彝强调,平衡应该通过非对称的安排来取得。他画了两对栖息枝头的小鸟,作为比较。其中一幅,两只鸟的姿态完全一样,显得木楞呆板;而另一幅图中,双鸟的姿势略显不同,因而栩栩生动,妙趣横生。据此,蒋彝指出,那些由两个相同部分构成的汉字,如“朋”、“林”、“从”等,书写时必须有意识地在线条粗细、结体长短、笔墨枯湿上追求变化,以求得错落有致、生动平衡的效果。蒋彝对中国书法的阐释,角度新颖,深入浅出,与传统的方法截然不同。中国书法一向被看做神秘玄奥,经他介绍,这门东方的艺术变得令人兴奋、情趣盎然。作者借中国书法来进行中西文化比较,并把中国书法与其他艺术形式对比讨论,如诗歌、音乐、雕塑、建筑、舞蹈。他告诉读者,自己就是当年在伦敦剧场观看苏联芭蕾舞女演员表演时,获得的灵感和愉悦,以及对书法艺术的领悟。

我对书法艺术素有兴趣,后来参与了《中国书法》的合作翻译,该书于1986年由上海书画出版社编辑出版。当时,“文化大革命”刚结束不久,各个领域都亟待振兴,《中国书法》中文版的问世,受到书法界各层人士的关注,它帮助公众拓展了视野,使书法的欣赏理解跨出了国界,越过了原有的艺术界限,为中国现代美学诠释和传统艺术的研究开辟了全新的途径。

不过,我是到了波士顿之后,才发现《中国书法》的作者竟然还是个著名的游记作家,其“哑行者画记”系列作品曾经畅销欧美,享誉文坛。

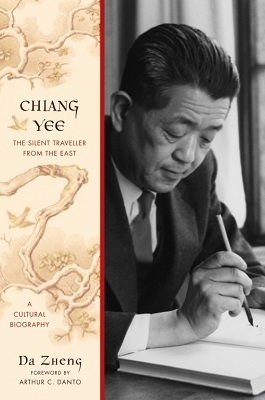

其后,我仔细考查了蒋彝的生平,对这位亚裔画家、作家和诗人取得的成就,深为折服。他在三十年代把“Coca Cola”译成“可口可乐”。这一传神佳译,被公认为翻译经典。他还是用中国绘画方法画熊猫的第一个画家。1956年,他应邀为哈佛大学优等生荣誉学会做演讲,成为获此殊荣的第一个中国人。很少会有人相信,1933年,他初抵伦敦时,只知道五个英文单词,经过刻苦努力,竟成为最多产、最成功的华人英语作家之一。我发现,蒋彝的故事,不仅仅是一段努力奋斗、成就卓越的个人历史;他广泛的跨国、跨文化的经历,恰好与剧烈动荡的现代中国历史相对应,展读他的故事,犹如重温现代中国在中西文化撞击影响下的变迁和发展过程,犹如重现20世纪中国的历史和世界华人的现代历史。

大凡讨论离散作家,总无法避免“家”这个中心题目。确实,在人类社会中,家是最基本的结构,平凡而又神圣。它是提供身份属性的根系所在,是哺婴的摇篮、灵魂的支柱、避风的港湾、沙漠中的绿洲。移民、流亡者,甚或旅游者,无论何人,一旦身处异国他乡,每提起家,都会充满深情。“家”的概念很广,但大略可分为三个层面:(1)家庭,这是最基本的结构,包括父母、兄弟姐妹、配偶和子女;(2)家乡,这主要指自小生长的乡村或县镇,通常由几十、几百甚至成千上万的家庭组成,中国古代游子身处异乡望月思亲,大多属于这一层涵义;(3)祖国或祖籍所在国,如著名的苏武(公元前140—前60)、王昭君(约公元前50—前20)和蔡琰(177—?)被发配边疆或远嫁他乡的史事,都属于这第三个层面。当然,这一层面的意义主要是现代的,特别是19世纪以来,随着移居异国和散居海外的人口大量增加,其意义日见明显。如果说,第一层面的“家”给人以生命和生理特征,第二层面和第三层面的“家”则赋予地理和文化上的特征。对于海外散居者而言,“家”的三层意义常常交合重叠,家乡与祖国往往成为同义,家庭又往往借托家乡或祖国来表情达意。正因为此,“家”成了一个似平淡无奇却最动人心弦的概念。

蒋彝一生中曾三次离家。这三次离开的家,恰好分别与上述“家”的三层涵义吻合。第一次离家的经验,成为他人生道路上的一个重要阶段,标志他的渐趋成熟。蒋彝自小在庐山附近的九江长大,全家四世同堂,合住在传统样式的深宅大院里,四壁高墙,与世隔绝。1911年辛亥革命爆发,因政局动荡,蒋家被迫暂迁乡村避难,到十多公里外庐山脚下的农舍住了一阵,蒋彝因此而“初次体验了乡村的生活”,并成了“自然的朋友”。十年之后,蒋彝再度离家,去南京上大学,继而参加北伐,历任三个县县长后,又回到故乡九江,担任父母官。1933年,时逢而立之年的蒋彝第三次离家,离开祖国,跨洋西行。毋庸置疑,这三次离家,标志着他人生的三个重要阶段:前两次是对儒家教育的告别和自身社会政治意识的形成;第三次离家,则带有自我放逐的意向,不论时间长度还是空间距离,都远远超过前两次。蒋彝有意识地选择远离祖国的疆土,在海外生活了44年,为此尝尽了思乡、恋乡的酸楚和苦涩。

蒋彝从未公开自称流放。唯一暗喻此意之处,是在他的《重访祖国》一书之中:“只有亲身经历过流亡放逐的人才能理解我的遭遇。”众所周知,在海外周游,是一种冒险,一种与异文化的交流;归家常常令人心驰神往。然而,对蒋彝来说,归家始终只是一种诱人的可能,行旅的终结阶段可望而不可即,仅仅存在于想象之中,存在于写作之中。

在此,我想提一下犹太作家埃里奇•奥尔巴克,二战期间,他逃离纳粹统占的欧洲,流亡伊斯坦布尔,写下了光辉灿烂的文学批评作品《模拟》。在后记中,他简叙了研究写作此书过程中极端的艰难困苦,特别是缺少“藏书丰富的专业图书馆”。确实,奥尔巴克的文学、文化、宗教、社会等方面的知识训练和积累,均在欧洲的故乡完成。二战时,他远离欧洲,流亡土耳其,用萨伊德的话来说,那是个“与欧洲极度相异、相反的”国家,奥尔巴克也因此好像“形式上从欧洲流亡”。但是,恰恰因为文学资料的匮乏、环境的贫劣,反而激起了这位文学流亡者炽烈的深情。他在创作的激情与思乡的欲望相互争斗之间顽强地奋力挣扎,那股力量促进了他的创作,完成了那部文学批评的里程碑式的巨著。

二战期间另一位流亡海外的德国犹太作家西奥多•阿多诺认为,流亡作家受难的处境属于一种现代现象:作家自己语言的剥夺,与“哺乳知识”的文化和地域的分离,被迫在一个陌生的“无法理解的”世界的生活,这些情况,造成了流亡者的“肢体伤残”。因此,“从严格意义上来说,安居乐业,现在已经不复可能了”。这一切,正是蒋彝到西方之后的遭际。海外的40多年间,他承受了恒久的“无家之苦”:他度过美好童年的蒋家大院,于1938年日寇入侵九江后,遭肆虐抢劫,夷为平地;他的祖国,先遭到日寇蹂躏,接着内战疮痍,随后国民党政府垮台,新中国政府成立;即使在英国,由于战争、就业、生活等种种原因,他一次又一次地被迫迁移,寻找和重建自己的安身之处。这一系列经历,使他成为一个“失去家园的人”。然而,这种错位,使他与家之间形成了一段理性的、具有批判力的距离,使他得以产生一种新的、超越简单的感情和意识,奠定了对文化传统既接受又反对的态度。家,作为行旅的起点和终点,变成了创作中取之不竭的灵感之源。具体的“家”,已经像一块破镜,碎片四散殆尽,永远不可挽回了。诗人只能自叹,“家乡只在心安处”。家留驻在记忆之中,成为忠实的伴侣、神往的绿洲、遐想旅程的终点。

游记作品属于定义松散的文学分支,它常常涉及由一种形式向另一种形式的边界转移或多次过境。这种文学体裁不同于小说,也不尽精确,但它成为作家创建独特形式的最佳空间,任其自由发展。《徐霞客游记》就是中国游记文学的经典。这个文学传统持续到19世纪的后期,并拓宽领域,开始探索外国的风土人情、文化历史。当时,游记写作实际上成为中国深具影响力的文学体裁。政府官员、外交官、记者、学者,回国之后,纷纷介绍他们在欧美或日本的所见所闻,例如:王韬的《扶桑游记》(1879年)和《漫游随录图记》(1890年)、康有为的《欧洲十一国游记》(1906年)、伍廷芳的《美国视察记》(1915年)、徐志摩的《再别康桥》(1928年),以及朱自清的《欧游杂记》(1935年)。关于这些出版物,蒋彝必定有所了解,甚至看过一二。但是,30年代中期,他在英国开始探索游记写作时,它们绝对不会是他效仿的对象。他的读者是说英语的欧洲人,他被迫放弃母语,采用一种新的语言,还得力争掌握这门语言。除此之外,他是在国外的文学市场中竞争奋斗。那种陌生的环境,难以预料;对他这么一个外国作家,常常会疑神疑鬼,有时甚至充满敌意。

然而,游记作品为蒋彝提供了一个独特的机会,得以构建家外之家。在那文学空间中,他可以表现并证明自己的中国文化特性。他的哑行者游记作品,封面设计与众不同,在书店成百上千的书籍中很容易被识别。古今中外,作家兼艺术家的不多,为自己的著作设计封面装帧的更少,至于采用中国绘画风格及中国书法的英文作家,可谓绝无仅有了。蒋彝创作的游记中,大多有彩色插图、线描、书法作品。他的作品中,富有丰富多彩的中西文化成分,是地地道道的艺术创新和表现。他描述自己所经历的文化接触:一个扁平脸、宽鼻子的中国人,漫步闲游,沿着伦敦的泰晤士河、巴黎的林荫大道、纽约的时报广场、波士顿的灯塔山。他的作品融合中西风格,反映和体现不同文化之间的互动与和谐。《旧金山画记》中的插图“联合广场上的东方客”,描绘一只熊猫,漫步于五颜六色的花卉、行人之间,四周有几十只鸽子觅食,背后办公大楼林立。大熊猫是蒋彝最喜欢的动物,他曾经得到过“熊猫人”的绰号。在这幅画中,熊猫很可能代表作者本人。画中的不合逻辑之处值得一提,也就是说,60年代时,美国没有熊猫,至于熊猫在联合广场上散步,那更不用说了。然而,中国艺术中,不合逻辑是普遍的现象,因为画家强调的是表现大自然中的理想真谛。画家通过艺术,重新安排现实世界,虽然看来违背常理。例如,不同季节生长的松、竹、梅、兰,常常被并列安置在同一幅画中。上述画中不合逻辑之处,特别是蒋彝变成一只大熊猫出现在联合广场上,令人忍俊不已,也回味无穷。蒋彝正是凭借其出众的创造性和想象力,以艺术方式表现出自己的中国人身份,诙谐而又含蓄。

蒋彝游记作品的另一个重要特点是比较手法的运用。他多次强调,自己最大的兴趣,不同于关于中国或西方的大部分同类作品。他着力于提供一种反叙述,旨在发现“各民族之间的相似之处”。为此,他记录自己在西方的经历时,常常介绍各种中国的文化内容。凭借好奇、敏锐的观察,他善于发现西方的“普通现象”中蕴含的意义,并常常以此揭示与中国文化的对应之处。他帮助读者在一个广泛的世界范围内重新评估他们自己和他们的文化。例如,在《纽约画记》一书中,他提到弗雷德里克•奥古斯特•巴托尔迪创作的自由女神像,并表示由衷的钦佩,称此杰作为“一座西方不可思议之塑像”,因为巴托尔迪是世界上以如此巨大的形式表现崇仰自由的第一人。蒋彝随即指出这一塑像与中国云冈和敦煌石窟的巨型佛像间的相同之处。根据中国古代哲学,中国人一直对独立自由表示向往,尽管从未用过“独立”或“自由”这些词。作了这一比较之后,蒋彝笔锋一转,谈到现代世界中独立自由的重要意义:“在现代生活中,它的意思变得越来越模糊。我不是在谈政治,对于那,我不敢充内行;我深感遗憾的是,我们人类在日常生活中失去了自由感。我们‘勒紧裤带’添购东西;我们追随时尚;我们唯命是从;我们遵循常规习俗,亦步亦趋。”由于这种角度的变化,蒋彝从“自由”一词的政治含义脱离开来,进而探讨现代生活中基本的人文困境,提出一个超越宗教、文化、经济、政治分歧的问题,从而使世界各国人民都能接受认同。正因为这新的角度,蒋彝得以把东方介绍给西方,他的重点是双方的共同点,他的目标是成功地理解和接受。他介绍文学、艺术、生活、食品、婚姻、哲学信仰中的共同因素。在《旧金山画记》中,他对美国品目繁多的花卉、植物作了描述,随后,告诉读者,那些美丽的花卉,大多来源于中国,包括牡丹、柑橘、玫瑰、柠檬。通过这一层关系,他强调人类热爱自然的共性和世界上文化间互相影响的事实。这种了解,可以促进互相理解、欣赏。必须指出的是,他从未忽视或掩盖多元化,他从未试图把民族、宗教或个人身份进行同化。相反,他一贯强调“地方色彩”、“地方特色”、保护人类文明以及现代世界中人类的作用。

对家的深情眷恋和渴望,是蒋彝作品的另一个重要特点。这一重要特点,使他有别于其他旅行文学作家,也使他的作品诗意隽永。下面是《纽约画记》中的一首诗:

异地初为客,

春来我若归。

丝丝园里柳,

相见也依依。

诗中两种截然相反的情感交织:在纽约这一“陌生之地”所感受的,既有熟悉又有疏离,既有舒适又有孤独。诗人的内心,情绪炽烈如火山,但表面上却安恬如常;可是,恰恰因为这异常的平静,迥异于诗人如潮的思绪和感情,而凸显出强烈的反差和对比。尽管柳枝婀娜多姿,友好欢迎,但纽约毕竟属于“陌生之地”,不是诗人的故乡。“若”字,强调了这介于真实与梦想、现实与想象之间的中间状态。他在西方的大自然中观察到相似和熟悉的成分,然而,其中通常间杂着“不同”的成分,使他意识到自己“身处异乡”。诗中的第一行与中国古典诗句“独在异乡为异客”如出一辙,不过,这里的“异乡”一词,指的是陌生的国度,与古诗中的意思迥然相异。中国传统古诗中的“异乡”,大多限于国境之内的陌生地方。蒋彝的诗,含有现代离散诗人的成分,因之与中国古典传统表现之间,既有共鸣,又有不同。在他的作品中,贯穿着一缕深沉的思乡、恋家、怀旧的眷眷愁绪。流离失所、妻离子散、国破家亡的痛苦,融汇成一股深重的悲情,一种忧戚的基调,往往寄情于垂柳、明月、山峦、花卉或者飞瀑等自然形象加以表达。蒋彝喜爱在月光下思索、聊天,或者与明月做伴。有一年,中秋节那天,他在加州,赋诗一首,起首如下:

天空只有一个月,

我却看到她两面。

九江赤壁旧婵娟,

金门湾上乃新恋。

据诗人坦承,无论在中国还是在美国,月亮都显得“美丽迷人”。他似乎要取悦双方,进行调和,把月亮的“两面”称为“旧婵娟”和“新恋”。这样,诗人开始在习以为常的错位,甚至乡愁和哀怨之际,寻找和体验“归家”之感觉。他对家乡故里“挥之不去的眷恋之情”似乎已经荡然无存。该诗对人类历史和加州的发展变化作了简短评论之后,以下列句子结束:

余生何日可还乡,

九江金门同眷眷。

该诗的英译微妙地改变了中文原诗的意思。中文原句为“余生何日可还乡”,是一种咄咄逼人的发问,蕴含企盼和希冀,带一丝几近于绝望的不安,与他在西方英语读者脑中笑容可掬、神态平和的形象截然相反。中文诗使蒋彝得以释放内心的真情实感;而英译“During the rest of my life which day can I return home”中,压抑情绪的尖利棱角给软化了,帮助他继续保持那冷静的仪态。但那平静泰然的语调,使人怀疑其平和的心绪是否真实。蒋彝游移于这种两元状态之间,他的游记作品,在中英文之间、现实与梦想之间、文字与表现之间形成了丰富的对比。

自20世纪30年代到70年代,蒋彝在英美和其他国家闻名遐迩,但他的作品一直没有受到足够的重视。1976年,刘慈久(音译)的博士论文《文学与绘画:论蒋彝的游记作品》是第一部研究蒋彝作品的专著。90年代,对亚裔研究的范围开始拓宽,从社会政治历史扩展到跨国之间的联系和影响。视野角度的转变,引起了学术界对蒋彝和他的文学艺术成就的兴趣。罗纳德•杰诺夫从新的角度研究,在2002年完成博士论文《接触蒋彝:一个西方本地读者对东方异乡人游记作品的反应》。同时,还有其他不少对蒋彝游记、诗歌、艺术作品进行学术研究讨论的文章。自2007年以来,纽约的华美人文学会、纽约华人作家协会、康州学院等,组办专题研讨会,纪念这位在20世纪中西文化交流中贡献卓越的文化使者。

这些重新评定和研究蒋彝的学术努力引起了公众极大的兴趣。《中国书法》一书,在北美大专院校中继续作为标准课本。“伦敦”、“牛津”、“爱丁堡”、“湖区”等四部游记再版发行,普遍受到佳评。最重要的是,蒋彝的作品终于被引入中文世界,特别是他的祖国。1982年,他的书画作品首次在北京展出,接着出版了《蒋彝诗集》(1983年)以及中译本《金宝游动物园》(1985年)、《中国书法》(1986年)、和《儿时琐忆》(2005年)。此外,还出版了《海外赤子蒋彝》(1992年)和《五洲留痕》(2007年)两本文选。“伦敦”、“牛津”、“爱丁堡”、“湖区”等游记的中译本先后在台湾和大陆出版,其他一些游记作品的中译本也将推出。中国的读者终于可以欣赏他饮誉世界的游记作品了。

公众对蒋彝有兴趣,当然是一件喜事,但同时也引起我们的思索。为什么半个世纪之后,他依旧如此受欢迎?他的成就到底意义何在?1946年,二战结束不久,哲学家F. S. C.诺思罗普出版了《东西相会:关于世界理解的探讨》。在诺思罗普看来,世界充满了意识形态的冲突,亟待正面对待和解决;而“最重要”的一个问题,就是“东西方的相会”。意识形态冲突的解决,世界和平的实现,在很大程度上,取决于对不同意识形态的透彻了解、谅解、妥协、调整。诺思罗普认为,东西方并非互相排斥;它们可以相辅相成,因为它们是从不同的角度处理同一个主题:“一方……需要另一方。”他提出,应当借用东方的角度来审视东方的文化实践和思想。不然,西方人只会使用并局限于西方的理论框架和文化观念,那就永远不能理解东方。同样,凡•威克•布鲁克斯在1954年曾提出类似的见解,呼吁美国公众注意蒋彝“全面的告诫”和“中国的智慧”,他称此为“理智”。在他看来,蒋彝对人生的深刻理解是弥足珍贵的礼物。他认为蒋彝“在他人的心中点燃欣赏人生的感觉,仅此一点,或许就可以维持世界和平”。就此而言,蒋彝的艺术和游记作品,故意避开冷战时期意识形态或政治对抗的话题,促成了西方人向“东方立场”的转变,并促进了东西方之间的进一步了解。蒋彝作了大量的文化阐释,在西方解释和宣传民族、历史、物质实践等文化问题,以纠正谬误,消除偏见。当时迫切需要建立一个世界秩序,需要解决意识形态间的冲突,他的信念和实践充分证明,宗教、文学、艺术是世界秩序建设的重要基础。

半个世纪后,在21世纪初的今天,在这跨国、全球化时代,蒋彝的作品读来益发亲切感人。我们探讨文化撞击和影响、错位、身份、语言、表现等问题的时候,“家”依然是一个不可回避的中心题目。从实质上看,蒋彝的生活经历,典型地代表了世界上离家追求自由幸福的人们的共同经验,正因为此,他的作品,能打动读者,而且是不论其国籍、宗教信仰、种族背景或政治观念。他认为,“世界上,人类种族之间,不存在任何本质区别”。他对人文充满浓厚的兴趣,对人类充满坚定的信念。尽管他长年忍受内心痛苦,愁肠百转,却从未动摇或改变对未来的憧憬。他坚信,未来是美好的。他相信,艺术有别于口头语言,是一种国际性的语言,不受阻隔,世界各国都能理解。他运用艺术和文字作品,来打动读者,在他们的心中唤起希望、快乐、容忍;他呼吁号召各国各民族,互相尊重,和平共处。

今天的世界,仍然充满战争暴力、宗教排异、社会分裂、种族歧视等困扰。阅读蒋彝的作品,了解蒋彝的生平,会促使我们思考人生的意义和美丽,会提醒我们东西方之间的共同之处,会启发敦促我们共同努力,构建一个和平、尊重、繁荣的和谐世界。